Конкурс «Био/Мол/Текст»-2020/2021

Эта работа опубликована в номинации «Вирусы и микроорганизмы» конкурса «Био/Мол/Текст»-2020/2021.

Генеральный партнер конкурса — ежегодная биотехнологическая конференция BiotechClub, организованная международной инновационной биотехнологической компанией BIOCAD.

Спонсор конкурса — компания SkyGen: передовой дистрибьютор продукции для life science на российском рынке.

Спонсор конкурса — : крупнейший поставщик оборудования, реагентов и расходных материалов для биологических исследований и производств.

«Книжный» спонсор конкурса — «Альпина нон-фикшн»

История возникновения понятий

Работы Ч.Дарвина стали главным толчком в развитии науки о наследственности и изменчивости. Он первым выдвинул гипотезу об отделении клетки в организме, из которых в результате появляется другая особь. Тем самым Дарвин начал развивать теорию о пангенезе и его работы в результате стали толчком к развитию науки о наследственности и изменчивости.

В 1865 г. Г.Менделю удалось сформировать основные законы генетики, посредством проведения опытов с разными сортами гороха: закон единобразия гибридов первого поколения, закон расщепления, закон независимого наследования признаков. Дату рождения генетики относят к 1900 г., ее термин предложил У.Бэтсон в 1906г. На основе уже известного понятия, в 1909г. Вильгельм Йогансен ввел понятие «ген». Примерно в этот же период он ввел и понятие «фенотип», тем самым подчеркивая наследственную характеристику генетики.

Позже немецкий зоолог В. Хэкер изучил соотношение между генотипами и фенотипами организмов, что в последующем было названо феногенетикой.

В целом история развития генетики имеет богатой прошлое, ее делят на три этапа:

1 этап (1900-1930гг.). Период классической генетики, менделизм. Произошло установление природной дискретной наследственности. Была создана хромосомная теория и теория мутаций.

2 этап (1930-1953). Были произведены исследования в области молекулярной генетики и пересмотрены положения классической генетики. Стал использоваться комплексный подход в исследованиях.

3 этап (1953 по настоящее время). Расшифровка генетического кода. Рассмотрены внутренние и внешние влияния процесса изменчивости. Осуществляется структурно-системное познание глубинной сущности гена.

Зачем нам знать о генетических вариантах вирусов?

Новости о коронавирусе на протяжении всего 2022 года оставались самыми читаемыми, а количество научных публикаций о SARS-CoV-2 почти в пять раз превысило число статей по другой «громкой» теме — системам CRISPR/Cas: по данным PubMed их уже больше 60 тысяч! И здесь важнее следить не столько за драматической статистикой заражений и исходов, сколько за потенциалом и способностями возбудителя. Ведь вирусы умеют мутировать и порождать таким образом новые генетические варианты [1].

Генетические варианты вируса — это геномы какого-то вида (или штамма) вируса, отличающиеся друг от друга по последовательности нуклеотидов, и эти отличия могут обусловливать появление новых штаммов. «Генотип», «субтип», «генетический вариант» — термины, отражающие степень геномных различий (в порядке убывания).

По мере накопления знаний по этой теме опасения ученых лишь крепли: мутации могут влиять как на вирулентность, так и на тяжесть протекания заболевания, развитие лекарственной устойчивости и вероятность повторного заражения [2].

У SARS-CoV-2 весной 2022 года выделяли 3 генотипа: A, B и C [1]. Но сейчас особое внимание обращают на некоторые генетические варианты этого вируса и их географическое распределение (рис. 1) [3]. Известно, что даже самое маленькое изменение в генетическом материале возбудителя способно сильно сказаться на протекании либо распространении заболевания. На что же могли повлиять мутации в геноме SARS-CoV-2?

Рисунок 1а. Схематическое изображение эволюции SARS-CoV-2

[3]

Рисунок 1б. Карта распространения генетических вариантов SARS-CoV-2

[3]

Например, единственная мутация в гене поверхностного белка (spike-белка), вызвавшая замену его 614-й аминокислоты — D614G, — способствовала распространению SARS-CoV-2 по миру [4], [5].

Другая мутация, C14408T, в последовательности, кодирующей вирусную РНК-зависимую РНК-полимеразу (RdRp), потенциально способна влиять на развитие лекарственной устойчивости [6], [7]. Но самым поразительным можно считать случай, когда у пациента один генетический вариант SARS-CoV-2 заместился другим [8]. Дело в том, что наша иммунная система выстраивает защиту, по сути, от определенного вирусного генотипа. Если же вирус меняется, организм, встречавшийся с его предшествующим вариантом, новый может и не узнать.

Однако можно чуть-чуть успокоиться: мутации SARS-CoV-2 хоть и устроили хорошую суматоху, но так и не показали пока явной клинической значимости — в отличие от изменений ряда других вирусов. О них и пойдет речь дальше.

Зачем определяются генотипы?

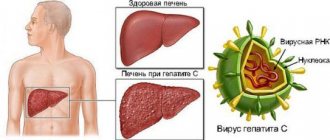

Для того, чтобы выяснить какой генотип гепатита С самый опасный, прежде всего следует уточнить, что такое генотип. Рассматриваемый термин обозначает типы гепатовирусов, основное отличие которых заключается в определенном генном наборе.

Они обозначаются арабскими цифрами. У них есть дополнительные квази-типы (подтипы), которые отмечаются латинскими буквами. Пример обозначения типа и квази-типа патогена – gen 1а.

Вне зависимости от того, какой генотип самый опасный при гепатите С, у многих из них весьма неустойчивый набор генов. По этой причине патоген чрезвычайно быстро мутирует, из-за чего формируется резистентность даже к самым сильным противовирусным препаратам.

Таким образом, определить тип патогена необходимо затем, чтобы определить подходящую терапию для каждого конкретного случая. При этом какой самый опасный генотип при гепатите С можно выяснить по статистическим данным, полученным на основании официальных исследований.

Вирусы гепатитов и компания

Гепатиты

В 2022 году Нобелевскую премию по физиологии или медицине вручили за открытие возбудителя одного из гепатитов — вируса гепатита С (ВГС, HCV) [9]. Болезнь может протекать без видимых симптомов, но при этом вирус сильно поражает печень. В крайних случаях развивается цирроз или даже рак печени [10]. К счастью, уже есть эффективные средства от гепатита С: по словам нобелевского лауреата Харви Олтера, противовирусные препараты прямого действия позволяют излечивать 95–98% пациентов [9]. Так в чем же подвох?

У вируса гепатита С выделяют семь генотипов (табл. 1) [10], и чтобы выбрать оптимальный курс лечения, необходимо сначала определить генотип возбудителя, инфицировавшего конкретного пациента . Несмотря на то, что уже появились пангенотипные (универсальные, не зависящие от генетического варианта вируса) схемы терапии, они труднее доходят до пациентов, в том числе из-за их стоимости [11].

Интересно, что ВГС генотипов 1 и 4 обычно хуже поддаются терапии и требуют более продолжительного лечения, чем 2 и 3 [12].

Таблица 1. Генотипы и субтипы ВГС[13]

| Генотипы ВГС | Субтипы |

| Генотип 1 | 1a, 1b |

| Генотип 2 | 2a, 2b, 2c, 2d |

| Генотип 3 | 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f |

| Генотип 4 | 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j |

| Генотип 5 | 5a |

| Генотип 6 | 6a |

| Генотип 7 |

При этом из-за высокой генетической вариативности, то есть больших различий между вирусными генотипами (до 30–35%), против ВГС не получается создать эффективную вакцину. Проблема усугубляется тем, что для тестирования прототипов вакцин нужны небольшие модельные животные, а получить мышей, способных одновременно болеть гепатитом С и имитировать человеческий иммунный ответ на инфекцию, очень трудно. И наконец, для изучения вируса in vitro нужно нарабатывать заразные частицы ВГС, а способные на это клеточные культуры появились лишь недавно [14].

Секвенирование вирусного генома показало, что в России циркулирует рекомбинантный вариант ВГС (RF2k/1b), генетически сходный с генотипами 1 и 2 одновременно. Из-за такой маскировки детекция этого генотипа затруднительна, а значит, и лечение бывает менее эффективным [15].

Итак, чтобы эффективно справиться с гепатитом С, нужно определить генотип его возбудителя. Не менее важно знать и генотип вируса, вызывающего другой гепатит — гепатит B. Да, от ВГВ (HBV) существует прививка [16]. Но! Есть основания считать, что генотипы ВГВ, несмотря на относительно небольшую вариативность (около 8% генома), по-разному влияют на тяжесть заболевания [17], [18].

Стоит, однако, учитывать, что результаты исследований связи вирусных генотипов с особенностями течения болезни весьма противоречивы. Чаще всего это связано с недостаточным размером изученных выборок, что, в свою очередь, обусловлено сложностями массового генотипирования. Из-за этого, например, на Тайване развитие гепатоцеллюлярной карциномы связывают с ВГВ генотипа В, а в Японии и КНР — с ВГВ генотипа С [19]. Тем не менее некоторые авторы приходят к выводу, что генотип ВГВ вообще не имеет большого клинического значения [20].

Хоть пока и нет общих рекомендаций проводить генотипирование ВГВ, ряд ученых призывает сделать его обязательным, поскольку пангенотипной терапии в случае гепатита В не разработано, а эффективность лекарств порой разнится в зависимости от генотипа.

Детекция генотипа вируса может стать хорошим подспорьем для врачей как минимум в двух направлениях: в определении вероятности развития той или иной формы болезни у конкретного пациента и в персонализации лечения. Однако подобных исследований крайне мало, можно даже сказать, что это поле еще совсем не пахано.

Денге

Мы уже заметили, что при разработке вакцин необходимо знать и учитывать разнообразие генотипов вируса. В этом отношении яркими примерами могут служить подходы к производству вакцин от гриппа и менее распространенной болезни — лихорадки денге, о возбудителе которой мы сейчас и расскажем [21].

Рисунок 2. Географическое распределение эндемичных по вирусу денге районов в 2011 году

[21]

У вируса денге выделяют четыре серотипа, то есть четыре группы вирусов с общей антигенной структурой. Генотипов у этого возбудителя больше, соответственно, и отслеживать их сложнее. Увы, но знания серотипа порой недостаточно для качественной вакцинации. Например, низкую эффективность одной из проходивших клинические исследования вакцин против серотипа 2 можно объяснить большой вариативностью составляющих его генотипов [22].

Существует мнение, что если эффективность вакцин против денге в новых клинических исследованиях останется низкой, при создании вакцинных препаратов необходимо будет отталкиваться именно от результатов генотипирования [21]. Это нужно и для исключения возможного антителозависимого усиления инфекции в случае, если вакцина будет защищать не от всех серотипов/генотипов, с которыми может встретиться отдельный организм.

Примечание

Антителозависимое усиление инфекции (ADE, antibody-dependent enhancement) — феномен, при котором связывание вируса с cубоптимальными нейтрализующими или не нейтрализующими антителами способствует его проникновению в иммунные клетки с последующей репликацией в них. Из-за ADE непроверенные вакцины могут быть очень опасными: при встрече с инфекцией вместо обеспечения защиты некоторые из них способны утяжелять течение заболевания [23].

Подводя итог, можно сказать, что знание генотипов вирусов необходимо для отслеживания распространения заболеваний по миру, для их лечения, а также для получения эффективных вакцин. К сожалению, пока генотип-специфичная борьба с инфекциями сильно ограничивается в том числе и недостатком информации о вирусных штаммах.

Но как вообще появляется это штаммовое разнообразие?

Территориальное распределение

Гепатит С распространен во всех регионах ВОЗ, однако бремя этого заболевания разное в зависимости от региона. По оценкам, как в Регионе ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, так и в Европейском регионе ВОЗ гепатитом С болеет соответственно 12 миллионов человек. В регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана хроническим гепатитом С страдает примерно по 10 миллионов человек, а в Африканском регионе и Регионе стран Америки число больных хроническим гепатитом С, по оценкам, составляет 9 и 5 миллионов человек соответственно.

Вирусная хитрость: механизмы изменения геномов

Вирусы способны изменять свои свойства внутри клеток хозяев и в результате становиться заразнее и опаснее. Впрочем, не стоит пугаться. Обычно вирусная эволюция протекает в сторону снижения летальности, поскольку вирусу, который не убивает своего носителя и почти не вызывает симптомов, намного проще распространиться в популяции. Хоть геномы вирусов и изменяются с довольно высокой частотой, на деле мутации чаще оказываются нейтральными, не влекущими заметных последствий для вируса и его хозяина. Очень немногие из них действительно вносят вклад в дальнейшую эволюцию [24].

В основе способности вирусов к изменениям лежат мутации и/или обмен генетическим материалом между разными вирусами, результаты которых закрепляются или не закрепляются давлением естественного отбора.

Мутация — это изменение последовательности нуклеотидов в определенном участке генома, нередко приводящее к изменениям структуры и/или функций организма или вируса. Мутации могут возникать из-за ошибок работы ферментов, создающих копии геномов, или под действием среды.

Когда одну и ту же клетку заражает два родственных вируса, могут образовываться гибридные вирусы, содержащие измененный по сравнению с родительскими формами генетический материал. Этот процесс называют рекомбинацией или реассортацией, если у вирусов сегментированный геном (в частицу он упаковывается отдельными сегментами типа мини-хромосом) [25].

Для справки

До введения термина «реассортация» в научный обиход рекомбинацией называли любой обмен генами, включая и те процессы, которые сейчас со знанием дела именуют реассортацией [25].

Реассортация очень напоминает появление детей у родителей: когда два разных вириона попадают в одну клетку и приступают к размножению, они могут обменяться частями геномов (рис. 3). В результате получится новая вариация (штамм) вируса, которая может значительно отличаться от своих предков [25]. Такие вирусы порой становятся неузнаваемыми для иммунной системы и распространяются, вызывая эпидемии и пандемии. Этот сценарий характерен, например, для вирусов гриппа. Некоторые исследователи винят в пандемии той же «испанки» именно вирусную реассортацию [26].

Рисунок 3. Реассортация вирусов, которая приводит к появлению штамма с измененным генетическим материалом

[27]

Благодаря мутациям и обмену генетическим материалом вирус может даже менять своего хозяина. Так SARS-CoV-1 от летучих мышей перешел в семейство виверровых (к мусангам и циветам), а затем и к людям. В начале 2000-х этот вирус вызвал эпидемию, охватившую 29 стран [28].

Новые генотипы могут возникать и в ходе лабораторных пассажей, когда вирусом последовательно заражают нескольких животных, выделяя из них новую чистую культуру возбудителя [29]. Такая процедура нужна, в частности, для тестирования противовирусных лекарств и вакцин.

Свойства вируса во время пассажей меняются ступенчато. В первых пассажах в основном обнаруживают вирионы, изменившие какой-то один генетический признак. Но с увеличением числа пассажей у подавляющего большинства вирусных частиц наблюдают изменение многих генетических признаков.

Кроме рекомбинации и мутаций, изменчивость вируса может быть обусловлена влиянием хозяина (host-controlled variation). Такие модификации не затрагивают генетический материал вируса и встречаются, например, у ДНК-содержащих бактериофагов, вирусов гриппа и Сендай. Клетка может влиять на характер синтезируемых в ней вирусных компонентов. Или в вирусную частицу могут попадать хозяйские белки и липиды. Поэтому при смене клетки-хозяина в структуре оболочки вириона меняются и антигены, с помощью которых организм узнает вирус.

Итак, образование новых вирусных генотипов — совершенно обычное явление, основанное на стандартных эволюционных процессах. Однако как нам эти генотипы детектировать?

Какой генотип гепатита С самый опасный?

Любое заражение ВГС несет в себе определенную опасность для организма своего носителя. Но, все-таки – какой генотип самый опасный при гепатите С?

Мнения ученых и гепатологов расходятся. Одни считают наиболее опасным gen 1 по причине чрезвычайной вирусной нагрузки и сложностям при проведении терапевтических мер. Другие исследователи придерживаются точки зрения, что самую большую опасность таит третья генная форма по причине большого количества осложнений, сопутствующих данному варианту инфицирования.

Вне зависимости от того, какой самый опасный генотип при гепатите С из представленных выше, любое подобное заболевание требует срочной терапии. В противном случае тяжелые осложнения болезни могут проявиться даже при сравнительно лояльном gen 2 ВГС.

Оцените статью:

| Всего голосов: 3 Средняя оценка: 3.3

Какой самый опасный генотип при гепатите С?

Как выявляют генотипы вирусов?

Теперь, когда мы знаем, как возникают вирусные генотипы и как от генетического варианта возбудителя могут зависеть течение, распространение и лечение заболевания, перейдем к обсуждению лабораторных методов. Они позволяют нам определять, вирус какого генотипа вызвал болезнь у конкретного пациента. Рассмотрим методы детекции генотипов на примере вируса ВГС. В настоящее время лабораторные анализы, используемые в схемах диагностики и лечения гепатита C, представлены серологическими тестами для обнаружения антител к ВГС, молекулярными тестами для выявления и количественной оценки РНК ВГС, а также методами генотипирования возбудителя [30].

При первоначальной диагностике гепатита C учитывают симптоматику и уровни ферментов печени (особенно аланинаминотрансферазы, АЛТ) в крови. У пациентов с подозрением на гепатит C иммуноферментным анализом (EIA) [31] или хемилюминесцентным иммуноанализом (CIA) выявляют антитела к ВГС. В популяциях с низким риском инфицирования этим вирусом отрицательного результата EIA или CIA достаточно, чтобы исключить заражение гепатитом C. Но важно помнить, что у пациентов с ВИЧ или последней стадией почечной недостаточности серологические тесты на антитела к ВГС могут давать ложноотрицательные результаты. Если тест выявил антитела или допускается возможность ложноотрицательного результата, в организме пациента должны искать РНК самогό вируса.

Определение статуса инфекции ВГС, решение о лечении и мониторинг ответа на него зависят от трех важных факторов: обнаружения РНК вируса гепатита С, ее количества и вирусного генотипа. Для оценки всех этих параметров есть несколько коммерческих тест-систем. Они различаются по диапазону обнаружения, чувствительности, специфичности, стоимости и сложности использования.

Выявление РНК вируса гепатита С основано на принципе амплификации нуклеиновых кислот [32], причем применяют здесь комбинацию разновидностей полимеразной цепной реакции (ПЦР): качественную ПЦР, опосредованную транскрипцией амплификацию (ТМА) и количественную ПЦР в реальном времени.

Генотипирование ВГС необходимо для назначения оптимальной схемы лечения. Генотип этого вируса можно определить несколькими методами, нацеленными на гены вирусных белков (E1, NS4 и NS5) и на 5′-нетранслируемую область (5′-UTR) генома ВГС. Они включают простую ПЦР, гибридизацию с генотип-специфичными зондами и ПЦР в реальном времени. Однако для более точного определения вирусного генотипа следует прибегать к методам секвенирования нового поколения (NGS) [33].

Механизмы передачи инфекции

Вирус гепатита С относится к гемотрансмиссивным вирусам. Наиболее распространенными путями передачи являются:

- повторное использование или недостаточная стерилизация медицинского оборудования, в частности шприцев и игл, в учреждениях здравоохранения;

- переливание не прошедших скрининг крови и продуктов крови;

- совместное использование инъекционного инструмента при употреблении инъекционных наркотиков.

ВГС также может передаваться от инфицированной матери ребенку, а также при половых контактах, сопровождающихся контактом с кровью (например, у лиц с множеством половых партнеров или мужчин, вступающих в половые связи с мужчинами). Однако эти механизмы передачи инфекции являются менее распространенными.

Гепатит С не передается через грудное молоко, пищевые продукты, воду или при бытовых контактах, например, объятиях, поцелуях или совместном приеме пищи и напитков с инфицированным лицом.

По оценкам ВОЗ, в 2022 г. во всем мире было зарегистрировано 1,5 млн новых случаев заражения ВГС.

Наш проект HaploSense

Как мы уже поняли, определять генотипы сложно, поскольку практически нет быстрых и доступных тестов. Наша команда студентов и аспирантов под названием Moscow 2022 решила изменить эту ситуацию.

На международном конкурсе iGEM в этом году мы представили проект детектора генотипов вируса гепатита С. В основе детекции лежит система CRISPR-Cas, с которой многие читатели уже знакомы [34], [35], а принцип работы напоминает популярные методы детекции SHERLOCK (Specific High sensitivity Enzymatic Reporter unLOCKing) и DETECTR (DNA Endonuclease Targeted CRISPR Trans Reporter) [35]. Но есть и важные отличия, о которых сейчас расскажем.

В своей тест-системе мы использовали самый маленький из открытых к этому моменту Cas-белков — CasX (или Cas12e) из Deltaproteobacteria: он состоит из 980 аминокислотных остатков по сравнению с 1300 у Cas9 [36]. Как и Cas13a с Cas12a, маленький CasX обладает коллатеральной нуклеазной активностью (может неспецифически резать нуклеотидные последовательности, с которыми встретится после связывания с мишенью): она позволяет разрезать олигонуклеотиды с флуоресцентными метками после прикрепления белка к геному вируса. Но ВГС — РНК-содержащий вирус, поэтому для связывания с ним CasX нужно провести дополнительную реакцию: с помощью обратной транскрипции получить комплементарную последовательность ДНК.

Итак, в нашей системе четыре основные стадии (рис. 4):

- HUDSON. Проба нагревается до 95 °С, при этом нейтрализуются и вирус, и РНКазы [37].

- RT-LAMP. Проводятся обратная транскрипция и изотермическая амплификация генетического материала вируса — уже в виде ДНК [38]. Благодаря использованию LAMP (loop-mediated isothermal amplification) для тестирования не нужны дорогие ПЦР-приборы, понадобится лишь простой термостат для поддержания постоянной температуры.

- Детекция. CasX связывается с ДНК-мишенью и за счет коллатеральной активности разрезает короткие одноцепочечные ДНК, меченные флуорофором FAM и биотином на противоположных концах.

- Визуализация. Полученная смесь наносится на тест-полоски с двумя зонами связывания: одна — контрольная, содержащая стрептавидин и взаимодействующая с любыми олигонуклеотидами, меченными биотином (и разрезанными, и целыми), вторая — зона связывания разрезанных олигонуклеотидов без биотина, но с FAM. Таким образом, при помещении полоски во флуориметр две линии будут означать, что пациент инфицирован ВГС определенного генотипа.

Пока наша тест-система предполагает определение только одного генетического варианта ВГС — рекомбинантного RF2k/1b, распространенного в России. В 2022 году доступ в лабораторию для нас был закрыт, поэтому систему предстоит еще собрать и протестировать. Если все лабораторные испытания пройдут успешно, мы планируем расширить специфичность системы на все генотипы вируса, не умножая при этом количество приборов.

Рисунок 4. Схема детекции генотипов ВГС с помощью HaploSense

Такая на первый взгляд сложная система позволит определять генотип возбудителя гепатита С быстрее, вне специально оборудованной лаборатории и с не меньшей точностью, чем ПЦР. Мы надеемся, что когда-нибудь такой подход поможет сделать тестирование массовым и доступным.

Лечение

Первичная инфекция ВГС не всегда требует лечения, поскольку у части пациентов иммунная система сама успешно справляется с вирусом. Однако лечение показано тем пациентам, у которых гепатит С переходит в хроническую форму. Целью терапии является полное излечение гепатита С.

В обновленном руководстве ВОЗ от 2022 г. рекомендуется проводить терапию на основе пангенотипных противовирусных препаратов прямого действия (ПППД). ПППД позволяют излечивать большинство ВГС-инфицированных; при этом курс лечения является коротким (обычно от 12 до 24 недель), и его продолжительность зависит от отсутствия или наличия цирроза печени.

ВОЗ рекомендует проводить лечение всех лиц с хронической инфекцией ВГС в возрасте 12 лет и старше. Во многих странах с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего стоимость лечения пангенотипными ПППД остается высокой. Однако во многих странах (главным образом, в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего) благодаря появлению препаратов-дженериков цены резко снизились.

Доступ к лечению ВГС улучшается, но остается слишком ограниченным. В 2022 г. из 58 млн носителей ВГС во всем мире свой диагноз знали порядка 21% (15,2 млн человек); при этом, к концу 2019 г. курс лечения ПППД прошло около 62% (9,4 млн) диагностированных носителей хронической инфекции ВГС. Для достижения поставленной на 2030 г. цели по обеспечению лечением 80% инфицированных ВГС во всем мире требуется сделать еще очень многое.

Подробнее о iGEM

В 2022 году команда студентов с биологического факультета МГУ представила свою разработку на самом престижном международном конкурсе по синтетической биологии — The International Genetically Engineered Machines competition (iGEM). С английского название переводится как «Международное соревнование генно-инженерных машин». Это соревнование учредили в 2003 году в Массачусетском технологическом институте (Бостон, США). Школьники, студенты и аспиранты со всего мира и с разным академическим бэкграундом, начиная от журналистов и экономистов и заканчивая айтишниками и биологами, собираются в команды, в течение года работают над актуальной задачей и представляют свои проекты на осенней, финальной конференции Giant Jamboree. Конкурс iGEM уникален тем, что формирует открытое сообщество людей, которые обмениваются друг с другом и миром своими наработками. Выгодно отличают конкурс также комплексность и разноплановость проектов: упор делается на применение инженерных принципов и подходов, использование методов моделирования, обсуждение и проработку проекта с потенциальными пользователями и экспертами из разных областей (науки, бизнеса, права, государственного управления и т.д.). Образовательная деятельность, популяризация наук, налаживание между учеными и обществом мостов с целью обсуждения актуальных проблем — все это тоже входит в задачи команды. В этом году из-за пандемии конкурс проходил онлайн. Ядро нашей команды составляли студенты биологического факультета МГУ, которые получили бесценный опыт и выиграли золотую медаль. Однако подробнее об iGEM мы поговорим с вами в следующий раз [39].

Основные понятия генетики

Кроме этих двух понятий, к основным понятиям генетики относятся и другие:

- Наследственность – это передача характеристик от одних живых организмов к другим;

- Изменчивость – процесс приобретения потомством отличительных признаков в ходе индивидуального развития;

- Аллельный ген – ген, который занимает одинаковые локусы в гомологичных хромосомах;

- Гетерозигота – особь, которая несет ген разной молекулярной структуры;

- Гомозигота – особь, которая несет ген одинаковой молекулярной структуры.

Работа в команде

В конце марта 2022 года команда Moscow 2022 собрала новый состав для участия в конкурсе iGEM (рис. 5). Тогда впервые встретились незнакомые друг другу люди с общим желанием — создать проект в области синтетической биологии, который мог бы что-то изменить в мире.

Идея нашего проекта появилась только спустя полтора месяца, в начале мая. iGEM предлагает полную тематическую свободу: можно делать хлеб из дрожжей на Марсе, очищать воду бактериями, синтезировать натуральную краску для волос или разрабатывать системы мониторинга заболеваний. На выбор темы для нашего проекта сильно повлиял руководитель команды, Алексей Константинович Шайтан. Его лаборатория использует в работе системы CRISPR-Cas, а на их основе можно создавать детекторы заболеваний. Пандемия COVID-19 только начиналась, но уже было ясно, что SARS-CoV-2 необходимо выявлять быстро, массово и с высокой точностью. Так мы и создали наш проект — с целью детектировать генотипы коронавируса.

Очень важное требование конкурса — актуальность разработки. Другими словами, важно было понять, что наш проект нужен людям и его будут использовать. Этим проекты iGEM сильно отличаются от рутинной работы научных лабораторий. Именно поэтому мы встречались с экспертами, писали письма главному эпидемиологу Министерства здравоохранения, Николаю Ивановичу Брико, размещали посты в социальных сетях. Обратная связь полностью изменила наш проект: HaploSense переориентировался на детекцию генотипов вируса гепатита С.

С другой стороны, важен был сам детектор — как он будет работать, выглядеть, сможем ли мы его вообще собрать. Здесь нам на помощь пришел спонсор, компания BIOCAD. Эксперты компании консультировали нас относительно идеи проекта и ее реализуемости в столь короткие сроки. Они рассказали нам, как готовить патенты и выводить продукт на рынок. А это далеко не простые процессы.

В результате мы проанализировали гору тематической литературы, смогли придумать целостную систему на основе технологий CRISPR-Cas, провели ее моделирование и биоинформатический анализ.

Надо сказать, что организаторы iGEM помогают командам на протяжении всего пути: устраивают семинары, знакомят со специалистами, создают удобные платформы. А особенно поддерживают взаимодействие между командами. Все полгода мы общались и встречались с мотивированными ребятами из Америки, Эстонии, Индии, Франции, Германии и России (в этом году в конкурсе участвовали две команды из нашей страны). После таких встреч мы понимали, что можем сделать хороший, качественный проект, даже будучи студентами.

Рисунок 5. Команда iGEM Moscow 2020

Пандемия, конечно, сыграла свою роль в работе нашей команды: мы работали дистанционно и встречались друг с другом офлайн всего четыре раза. По-настоящему сплоченными мы стали, когда приблизились конкурсные дедлайны. Мы уложились в срок благодаря слаженной работе команды. Одному человеку было бы невозможно справиться: кроме разработки идеи проекта, моделирования и проведения экспериментов нам предстояло сделать сайт с описанием проекта, два видео о команде и работе, заполнить форму безопасности, написать обзор по теме, да и это еще не все. Именно поэтому проект iGEM — прежде всего командная работа.

Итоги конкурса подводятся осенью, в начале ноября, на Giant Jamboree — огромной конференции, где команды, профессора, лекторы и судьи собираются, чтобы обсудить проекты, подметить их сильные и слабые стороны, сформировать новые коллаборации и просто хорошо провести время. Это финал iGEM: проекты уже подготовлены, критерии конкурса соблюдены. Казалось бы, можно выдохнуть… Но здесь же команды встречаются с судьями — исследователями, которые будут оценивать проекты и детально их рецензировать. Мы, конечно, тоже общались с судьями (в этом году онлайн): в воскресенье, в 17:00, нас спрашивали, почему мы использовали LAMP, сколько тест-полосок будем применять, ну и много чего другого… А после нашу команду ждала неделя, полная лекций по синтетической биологии и общения с коллегами со всего мира, а также викторины по синтетической биологии и церемония награждения. В итоге мы выиграли золотую медаль и создали хороший проект, который продолжим развивать и, надеемся, доведем до состояния полноценной тест-системы, подходящей для обычных поликлиник.

Мы советуем всем молодым исследователям принимать участие в iGEM. Этот конкурс стал для нас лучшим событием 2022 года. Создать проект с нуля возможно, нужно только желание!

Что такое фенотип?

Фенотип представляет собой совокупность характеристик, которые есть у индивидуума на конкретной стадии развития.

«Фенотип формируется на основе генотипа»

Совокупность внутренних и внешних признаков, которые организм приобретает во время своего развития, образуют фенотип. Каждый организм имеет свои индивидуальные внутренние и внешние черты: характер обмена веществ, степень функционирования организма. Это и составляет его фенотип.

Случайности развития

Вариабельность феноменов развития зависит от многих причин. Наследственность имеет тенденцию уменьшать вариабельность развития, тогда как условия, не связанные с наследственностью, имеют тенденцию ее повышать. Некоторые исследователи развития выделяют четыре типа случайных факторов, которые влияют на вариабельность развития:

- случайности в подборе родительских пар, гены которых слагают генотип индивида;

- случайности эпигенетических (то есть внешних по отношению к генотипу) процессов в пределах индивидуального онтогенеза;

- случайности материнской среды, в которой развивается индивид;

- случайности нематеринской среды, в которой развивается индивид.

Хотя это и случайные события, однако, все они имеют элемент наследственности. Генотип наследуется от родителей, и у потомка с родителями имеются общие гены, которые влияют на ход индивидуального развития. Эпигенетические процессы внутри организма представляют собой влияния других клеток или их продуктов на активность генотипа данной клетки. Поскольку все клетки организма имеют один и тот же генотип, естественно, что эпигенетические влияния связаны с наследственностью. Однако эпигенетические процессы являются стохастическими, открытыми влиянию факторов среды организма и, следовательно, любым историческим случайностям.

Материнская среда млекопитающих является очень важным элементом внешней среды. Матери обеспечивают внутриутробную и постнатальную (уход за младенцем и воспитание) среду ребенка. Понятно, что на эти условия действует генотип матери. Частично же гены матери являются общими с потомком, поэтому материнская среда может наследоваться. Материнская среда также чувствительна к историческим случайностям.

Нематеринские средовые эффекты также влияют на вариабельность развития. Сюда входят факторы, которые выбираются самим индивидом или формируются окружающими людьми, в том числе родственниками, с которыми у него имеются общие гены. Поэтому и эти средовые эффекты в какой-то мере также находятся не только под влиянием случайных средовых событий, но и под влиянием генов, и также наследуются (генотип-средовая ковариация).

Таким образом, в соответствии с приведенной классификацией во всех описанных элементах внешней по отношению к данному индивиду среды имеются механизмы для наследования как генетического, так и негенетического (различные традиции и т.п.).

Естественно, на развитие действуют и ненаследуемые факторы. Это те особенности среды, которые не связаны с изменениями, вызываемыми самим развивающимся индивидом или его родственным окружением. Они могут быть как случайными, так и закономерными. К закономерным можно отнести циклические изменения (смена дня и ночи, смена времен года и т.п.), повсеместные воздействия (гравитация) или предсказуемые факторы (температура, давление). Ненаследуемые факторы присутствуют также в материнской и другой социальной среде (качество питания матери, уровень стресса матери, число и пол сиблингов и др.). Случайно или систематически изменяющиеся средовые события способствуют вариативности развития.

Все внешние по отношению к генам события, которые имеют место в процессе онтогенеза, в совокупности с генетическими факторами создают тот фон, на котором протекает развитие. Благодаря воздействию огромного разнообразия закономерных и случайных событий в онтогенезе, развивающиеся системы могут организовываться и реорганизовываться. Гены делают развитие возможным, но и другие компоненты, влияющие на развитие системы, являются не менее важными участниками процесса развития.

В начале изложения, определяя понятие фенотипа, мы подчеркивали, что фенотип является результатом взаимодействия генотипа и среды, однако в свете того, что было сказано о процессе индивидуального развития, мы должны внести некоторое уточнение в эту формулировку и, наряду с факторами среды, упомянуть о случайностях развития, которые не могут быть сведены к чисто средовым влияниям. Если бы мы попытались графически изобразить зависимость фенотипа от различных факторов, то нам понадобилось бы по крайней мере четырехмерное пространство, в котором, помимо осей для генотипа и среды, обязательно должна была бы присутствовать и ось для случайностей развития.

Генотип, геном и генофонд

Термин «геном» был предложен немецким биологом Г.Винклером на 10 лет позже, чем было сформулировано понятие «генотип».

Геном тоже обозначает совокупность генов, однако в отличие от генотипа ген здесь рассматривается как нуклеотидная последовательность ДНК в гаплоидных клетках (с одинарным набором хромосом), а не как аллеля (альтернативная форма одного и того же гена) в диплоидном наборе хромосом.

Чтобы не запутаться в дебрях генетики, важно понять главное:

Геном, будучи наследственным материалом организма, хранится в нескольких (иногда в одной) хромосомах, число которых уникально для конкретного вида.

Размер генома (по количеству содержащихся в нём генов) варьируется в широких пределах, достигая нескольких десятков тысяч единиц. Меньше всего геномов найдено у простейших вирусов (несколько сотен), больше всего – у представителей растительного мира (например, в рисе их более 46 000).

Согласно данным последних исследований геном человека состоит из 46 хромосом (23 пары), в которых насчитывается порядка 22-25 тысяч генов.

Особи из разных популяций могут скрещиваться и давать потомство. Генофонд вида складывается из генофонда популяций.

К характерным особенностям генофонда относятся следующие отличительные качества:

- При постоянных условиях окружающей среды генофонд остаётся неизменным.

- При изменении внешних условий преимущество получают особи, гены которых обладают полезными для выживания свойствами признаками. Именно эти особи будут передавать наиболее ценные качества своему потомству при половом размножении.

- Ответственные за наиболее «выгодные» признаки гены накапливаются из поколения в поколение, создавая основу для изменения генофонда.

- Изменчивость генофонда как механизм естественного отбора носит направленный характер и способствует улучшению приспособленческих функций организма.

Происходящие в популяции эволюционные изменения можно проследить на следующих примерах. В суровых климатических условиях (сильный холод, зной) возрастает доля генотипов, повышающих теплоизоляцию организмов.

В других случаях сохранение популяции во многом зависит от генов, кодирующих окраску животного (в целях улучшения маскировки), либо синтез защитных ферментов (жидкости, газа), либо манеру поведения и т.д.

Всё это делает популяцию (или вид в целом) более устойчивой к внешней среде, а следовательно, обеспечивает её выживаемость.

Случается, что некоторые гены (у родителей или их потомков) оказываются повреждёнными (мутированными), однако на генотипе это практически не сказывается, так как вызванные такими генами мутации нестабильны и в наследовании почти не повторяются. Отсюда следует, что геном человека обладает абсолютной устойчивостью.

Как среда может взаимодействовать с генотипом в процессе развития?

Понятно, что результат развития – фенотип зависит от совместного действия генов и среды. Гены и признаки связаны сложной сетью путей развития. Все индивидуальные различия, которыми занимаются дифференциальные психологи и психогенетики, являются результатом обстоятельств развития конкретных индивидов в конкретных средах. Часто индивиды, воспитанные в явно различающихся средах, имеют много общего. И наоборот, сиблинги, воспитывающиеся в одной семье, казалось бы при сходных обстоятельствах, за счет тонких различий в условиях воспитания и развития реально будут испытывать весьма различные воздействия как физической, так и социальной среды.

Таким образом, процесс взаимодействия со средой сложен и неоднозначен. Отметим также, что психологи и другие исследователи часто пользуются термином «взаимодействие» в статистическом смысле, когда исследуется взаимодействие отдельных факторов в продуцировании какого-либо измеряемого эффекта. Подчеркнем, что статистическое взаимодействие факторов и взаимодействие генов и среды в индивидуальном развитии – это совершенно разные вещи. Их не следует путать.

Для нас вполне привычной является формулировка, в которой утверждается, что проявление фенотипа является результатом взаимодействия генотипа со средой в процессе развития. Однако если вдуматься в это утверждение, оно не покажется столь очевидным. Ведь взаимодействие предполагает, что его участники вступают в контакт, соприкасаются. На самом деле наш генотип, то есть генетический аппарат, спрятан глубоко внутри клетки и отделен от внешней среды не только покровами тела, но и клеточной и ядерной оболочками. Как же внешняя среда может взаимодействовать с генетическими структурами?

Ясно, что гены и окружающий мир непосредственно не соприкасаются. С внешней средой взаимодействует организм в целом; гены же взаимодействуют с различными биохимическими субстанциями внутри клетки. А вот различные клеточные субстанции могут испытывать влияние внешнего мира. Рассмотрим, что известно об этих процессах сегодняшней науке. Для этого снова придется обратиться к молекулярной генетике и более подробно рассмотреть, как функционируют гены, поскольку в предыдущем изложении мы лишь констатировали, что главной функцией гена является кодирование информации, необходимой для синтеза специфического белка.

Взаимосвязь фенотипа и генотипа

Генотип организма определяет его фенотип. Все живые организмы имеют ДНК, которая дает инструкции для производства молекул, клеток, тканей и органов. ДНК содержит генетический код, который также отвечает за направление всех клеточных функций, включая митоз, репликацию ДНК, синтез белка и перенос молекул.

Фенотип организма (физические черты и поведение) определяются их унаследованными генами. Гены представляют собой определенные участки ДНК, которые кодируют структуру белков и определяют различные признаки. Каждый ген расположен на хромосоме и может существовать в более чем одной форме. Эти различные формы называются аллелями, которые располагаются в определенных местах на определенных хромосомах. Аллели передаются от родителей к потомству через половое размножение.

Диплоидные организмы наследуют два аллеля для каждого гена; один аллель от каждого родителя. Взаимодействие между аллелями определяют фенотип организма. Если организм наследует два одинаковых аллеля для определенного признака, он гомозиготный по этому признаку. Гомозиготные особи выражают один фенотип для данного признака. Если организм наследует два разных аллеля для определенного признака, он является гетерозиготным по этому признаку. Гетерозиготные особи могут выражать более одного фенотипа для данного признака.

Полное, неполное и кодоминирование

Черты могут быть доминирующими или рецессивными. В схемах наследования полного доминирования фенотип доминирующей черты полностью маскирует фенотип рецессивного признака. Имеются также случаи, когда отношения между разными аллелями не проявляют полного доминирования. При неполном доминировании доминирующая аллель полностью не маскирует другую аллель. Это приводит к фенотипу, который представляет собой смесь фенотипов, наблюдаемых в обеих аллелях. При кодоминировании оба аллеля полностью выражены. Это приводит к фенотипу, в котором оба признака наблюдаются независимо друг от друга.

| Вид доминирования | Черта | Аллели | Генотип | Фенотип |

| Полное доминирование | Цвет | R-красный, r-белый | Rr | красный цвет |

| Неполное доминирование | Цвет | R-красный, r-белый | Rr | розовый цвет |

| Кодоминирование | Цвет | R-красный, r-белый | Rr | красно-белый цвет |